Täglich aktualisiert.

Quelle: Scripps Institution of Oceanography at UC San Diego keelingcurve.ucsd.edu

ScienceCom

Portfolio aktualisiert bei Torial

Öffentlicher Raum ist kostbar. Er gehört den Menschen und nicht den Autos. Straßen nehmen schon genug Platz weg. Da müssen nicht all die unbenutzten Blechkarossen auch noch die Straßenränder blockieren. Am 21. September 2018 findet der „International Park(ing) Day“ statt. An dem Tag werden Autoparkplätze zu Treffpunkten – leider nur einige wenige.

Ein volles Drittel aller Privatautos in Großstädten werden an einem durchschnittlichen Wochentag gar nicht benutzt. Nur 23 Prozent der Privatwagen werden mehr als eine Stunde am Tag bewegt. Dass Autos Stehzeuge für Solisten sind, wie das Portal Mobilogisch sie nennt, ist nicht neu. In schneereichen Winterwochen kann jeder selbst zählen, wie viele geparkte Autos entlang von Wohnstraßen tagelang nicht von ihrer Schneedecke befreit werden.

Wie selbstverständlich glauben Autobesitzer, dass es ihr Recht sei, zwölf und mehr Quadratmeter öffentlichen Raumes dauerhaft für sich privat zu beanspruchen. In Einkaufsstraßen werden zwar geringe Parkgebühren fällig, die in öffentliche Kassen fließen, aber in Wohngebieten kostet es nichts.

Ein Autoparkplatz ist zwischen elf und 14 Quadratmeter groß. Angesichts immer größerer Blechkisten wird das bald nicht mehr reichen. Mieter in Hamburg zahlen als Nettokaltmiete meist so zwischen 7,35 und 12,32 EUR pro Quadratmeter, sehr oft auch mehr.

Übertragen auf einen Parkplatz müsste ein Autobesitzer ohne eigenen Garagenplatz also zwischen 80,85 und 142,48 EUR monatlich für seinen Stellplatz zahlen.

Berücksichtigt man allerdings, dass dieser Platz auch für Wohnhäuser nutzbar wäre, so käme man in einer zwölfstöckigen Hochhausumgebung, wie den Grindelhochhäusern, auf 980 bis 2.070 EUR pro Monat, in einem einer vierstöckig bebauten Viertel immer noch auf 328 bis 690 Euro pro Monat.

Das wäre viel Geld für die Kommunen, die in bessere öffentliche Dienstleistungen investiert werden könnten – falls die Bewohner in einer Straße sich nicht doch lieber für Grünflächen und Treffpunkte entscheiden.

Eine Verknappung des Parkraums kann natürlich auch die Wahl des Verkehrsmittels stark beeinflussen und dazu führen, dass die meisten Strecken wieder zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden.

Kurioserweise bieten aber sogar ökologisch orientierte Geschäfte, wie Biomärkte, ihren Kunden an, kostenlos zu parken. Indirekt animieren sie also dazu, mit dem Auto zum Einkaufen zu fahren und entsprechen so der Karikatur von Ökobewussten, die mit ihrem SUV beim Bioladen vorfahren. Dabei dürfte der Einzugsbereich dieser Läden wohl eher nur lokal sein, so dass man allenfalls aufs Fahrrad zu steigen brauchte.

Am dritten Freitag in jedem September nehmen deshalb überall auf der Erde Menschen ihr Recht wahr, sich im öffentlichen Raum frei zu bewegen und aufzuhalten – auch und gerade dort, wo Autobesitzer glauben, das alleinige Recht zum Zuparken zu haben.

Weltweite Aktionen zum internationalen Park(ing) Day liefern Suchmaschinen.

Fotos: Hanns-J. Neubert

Wissenschaftsjournalisten und -kommunikatoren ignorieren, dass 40 Prozent der arbeitenden Bevölkerung ihre Botschaften nicht verstehen. Es gibt aber Darstellungsformen, um auch diese Bürger zu erreichen, damit sie mitreden können.

Für wen schreiben Wissenschaftsjournalisten eigentlich? Wen erreichen Wissenschaftskommunikatoren?

Mehr als ein oder zwei Millionen Menschen dürften die populären, gedruckten Wissenschafts- und Technikmagazine wohl kaum erreichen. Mal abgesehen von den speziellen Nerd-Magazinen für Computer-, Handy-, Eisenbahn-, Flugzeug- und Modellbaufans. Vermutlich bringen es auch die Wissenschaftsseiten der Tages- und Wochenblätter auf kaum mehr Leser.

Demgegenüber stehen aber 7,5 Millionen Menschen, die überhaupt nicht richtig lesen können. Dazu noch einmal mehr als 13 Millionen, denen das Lesen Mühe macht und die es deshalb vermeiden, überhaupt zu lesen.

Zusammengenommen sind das 40 Prozent der Deutschen zwischen 18 und 64 Jahren, die nicht richtig lesen können, geschweige denn, den Sinn von Gelesenen verstehen. Keine kleine Minderheit also.

Wissenschaftsjournalisten lassen diese Menschen allein. Es sind gerade die so genannten Qualitäts-Printmedien, die sich in der Wissenschaftsberichterstattung einer ausgefeilten Sprache bedienen. Sie entspricht nur selten den journalistischen Stilkriterien von Direktheit, Kürze, Prägnanz und Klarheit. Längere verschachtelte Sätze sind fast üblich und manch ein Autor versucht sogar mit Wortspielen und Anspielungen literarische Glanzlichter zu setzen.

Das sei den Blättern unbenommen, bedienen sie doch ein Klientel, dass durchaus auch Lust an er Sprache und der Ausdruckskraft geschriebener Texte hat.

Wenn jemand aber nicht richtig lesen kann, vermag er zwar einzelne Wörter, oft auch kurze Sätze zu lesen und zu verstehen, aber komplizierte Sätze und lange Texte überfordern ihn. Es sind Menschen, die das Lesen nie richtig gelernt oder schon wieder verlernt haben, es sind Lern- und leicht geistig Behinderte, aber auch Migranten.

Nicht lesen zu können heißt noch lange nicht, dumm zu sein. Auch diese Menschen, die nun wirklich keine Minderheit sind, haben ein Recht darauf, informiert zu werden, damit sie an öffentlichen Diskursen teilzunehmen können.

Seit einiger Zeit bemühen sich viele Wissenschaftsjournalisten redlich darum, mehr gesellschaftlich relevante Themen aufzugreifen, anstatt nur das Echo der Aufmerksamkeitsmaschine des Wissenschafts- und Forschungssystems zu sein.

Das ist gut. Aber wenn 40 Prozent der Menschen im Arbeitsalter diesen Themen gar nicht folgen können, bleiben Wissen und Teilhabe an öffentlichen Diskursen weiterhin auf die Bildungseliten beschränkt. Und diesen Eliten, zu denen auch die Journalisten selbst gehören, ist selten klar, wie es um Lebenswirklichkeit in den unteren Etagen steht. Kein Wunder, wenn diese Publikumsferne dazu beiträgt, dass Mythen und Verschwörungstheorien vor allem in den sozialen Netzwerken um sich greifen.

Vielleicht wäre eine Darstellungsform, wie sie das „Netzwerk Leichte Sprache“ seit 2006 propagiert und entwickelt, eine Möglichkeit, auch die zahlreichen Bürger mit Forschungsthemen zu erreichen, die Schwierigkeiten mit dem Lesen haben.

Bemühungen gibt es bereits. So führte die Journalistin Cornelia Reichert von „Wortboten“ bereits 2013 die Verwendung leichter Sprache auf der Konferenz der Wissenschaftsjournalisten „Wissenswerte“ in einem Werkstattgespräch vor.

Erste Plattformen in leichter oder einfacher Sprache gibt es inzwischen zumindest für allgemeine Nachrichten- und Berichtsthemen, wie etwa beim Deutschlandfunk mit seiner Webseite „Nachrichten leicht“. Die Texte stehen hier zusätzlich als langsam und deutlich gesprochene Audiodateien zur Verfügung. Aber eigene Nachrichten aus der Forschung fehlen noch.

Man könnte meinen, dass es ja Radio, Fernsehen und Mediatheken für die gibt, die nicht lesen können.

Doch so einfach ist die Sache nicht. Auch da ist die Sprache in der Regel nicht einfach und oft zu schnell. Im Radio werden redundante Informationen gerade bei Live-Beiträgen zu selten eingesetzt. Das Fernsehen liefert immer schnellere Schnittfolgen, und Sprache und Bild stimmen oftmals nicht gut überein.

Somit sind auch hier neue Stil- und Sprachformen nötig. Wie das geht, haben die Journalistinnen Anika Assfalg und Kerstin Pasemann im vergangenen Jahr schon mal gezeigt: Wissenschaftsjournalismus in „Leichter Sprache“ im Radio – ein Experiment für mehr Barrierefreiheit.

Es sollte für Journalisten im Grunde gar nicht so schwer sein, leicht verständlich zu schreiben und zu reden. Man muss sich ja vielleicht nicht unbedingt buchstabengetreu an den strengen Regelkatalog des „Netzwerks Leichte Sprache“ halten, wie es das Portal „Nachrichten leicht“ auch nicht tut. Schließlich ist Verständlichkeit ja eine Grundregel journalistischer Darstellung: Kurze Sätze von nicht mehr 15 Wörtern, keine Schachtelsätze, Aktiv statt Passiv, keine Substantiv- und Genitivketten, konkret statt allgemein, Adjektive auf Informationsgehalt prüfen. Damit dürfte der Sprung zu einer noch leichteren Darstellungsform nicht schwer sein. Leichte und einfache Sprache sind im Grunde nichts anderes, als diese Kriterien wortwörtlich zu nehmen und darüber hinaus ein paar spezielle Wortregelungen, beispielsweise Trennung langer Wörter, und eine einfachere Artikelstruktur zu beachten, wie ein Gedanke, eine Zeile.

Bei den Wissenschaftkommunikatoren tut sich bisher offenbar gar nichts. Die Initiative der deutschen Wissenschaft „Wissenschaft im Dialog“ und das „Nationale Institut für Wissenschaftskommunikation“ verzichten sogar auf die Eigendarstellung ihrer Tätigkeiten in leichter Sprache, wie es selbst bei Behörden üblich ist.

Eine Gefahr leicht verständlicher Darstellungsformen soll aber nicht verhehlt werden: Je leichter verständlich ein Text formuliert ist, desto einfacher lässt er sich für Manipulationen missbrauchen. Denn Nuancen kann man damit nicht gut ausdrücken. Das zeigen schon die recht einfach gehaltenen Texte der Bild-Zeitung. In leichter oder einfacher Sprache zu schreiben, erfordert von den Autoren also ein besonderes Verantwortungsbewusstsein, damit sie die Kernaussagen eines Themas nicht in eine falsche Richtung lenken.

Ganz nebenbei: Quellen unter dem Blickwinkel der leichten Sprache zu analysieren, kann sogar für die Autoren selbst äußerst erhellend sein, wie das Beispiel einer Pressemitteilung des VW-Konzerns von 22. April 2016 zeigt, die „Brand Eins“ in leichte Sprache übersetzte: „Volkswagen ist traurig“.

Literatur:

GROTLÜSCHEN, Anke, Wibke Riekmann (Hrsg. 2014): Funktionaler Analphabetismus in Deutschland. Ergebnisse der ersten leo-Level-One Studie. Herausgegeben vom Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. Waxmann-Verlag, Münster. PDF

Bildnachweise (von oben nach unten):

– Reading Newspaper in Addis Abeba: Terje Skjerdal, CC BY 2.0, Wikimedia Commons

– Lesen gefährdet die Dummheit: Carschten, Wikimedia Commons

– Christopher Kloeble beim Lesen: Stephan Röhl, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons

Aktualisierung:

2016-11-18 Die Aussagen zur Wissenschaftskommunikation wurden geändert. Gleichzeitig wurde stärker verdeutlicht, dass es in der Tat noch einer zusätzlichen Anstrengung bedarf, um von den Grundregeln journalistischer Darstellung, wie kurze Sätze, Aktiv statt Passiv, usw., zur wirklich leichten Sprache zu gelangen.

Einen echten Experten für einen Euro mieten. Mit ihm oder ihr eine halbe Stunde von Angesicht zu Angesicht reden: Das konnte man am 21. Oktober 2016 im Kulturzentrum Kampnagel in Hamburg

Wer immer schon mal mit einem Profi über Behinderung, Prothesen, Cyborgs, Körperverbesserung, die Zukunft der Technik, Ethik, Kultur und Philosophie reden wollte, bekam auf auf der Kampnagel-Veranstaltung die Gelegenheit dazu. Egal, ob jemand Wissensfragen hatte oder vorhatte, mit einem Fachmenschen eigene Gedanken und Ideen zu bereden, der konnte sich aus 90 Experten den passenden auswählen und mit ihm eine halbe Stunde Redezeit buchen.

Damit nicht genug: Wer einfach nur zuhören wollte, der lieh sich einen Radioempfänger mit Kopfhörer. Auf sieben Kanälen konnte man sich in ausgesuchte Zwiegespräche einwählen. Für Hörbehinderte standen Gebärdendolmetscher bereit, einige von ihnen übersetzten gut sichtbar ausgewählte Diskussionen in den Publikumsraum hinein. Auf einer großen Leinwand rollte zusätzlich eines der Gespräche schriftlich ab.

Die „Klienten“ genannten Teilnehmer buchten sich beim Empfang ihren Experten, dem sie dann an einem von 36 Tischen gegenüber sitzen durften. Über sechs Runden hinweg wechselten die Gesprächspartner alle halbe Stunde, so dass an dem Abend Gelegenheit für insgesamt für 216 Gespräche war. Auf den Sitzstufen im Publikumsbereich saßen im Halbdunkel noch mindestens ebensoviele Zuschauer und lauschten in ihre Kopfhörer.

Bereits 19mal wurde dieses Gesprächsformat unter dem Titel „Schwarzmarkt für nützliches Wissen und Nicht-Wissen“ in aller Welt inszeniert. Diesmal in Hamburg unter der Titel „The Extraordinary Ordinary: Behinderung, Technokörper und die Frage der Autonomie“. Die deutsche Theaterdramaturgin Hannah Hurtzig entwickelte das Konzept mit ihrer „Mobílen Akademie“, die sich mit ihren Veranstaltungen irgendwo zwischen Wissensvermittlung, und Perfomance, zwischen Volkshochschule und Theater bewegt.

Auch wenn Behinderung der Schwerpunkt war, die Gesprächsthemen gingen oft weit darüber hinaus. So beispielsweise die Philosophieprofessorin Petra Gehring von der TU Darmstadt. Sie ist Expertin für Theorien über Leben und Tod, Bio- und Sterbeethik, und rechtsphilosophische Fragen. Dem Gespräch mit ihrer Klientin konnte man im Kopfhörer folgen. Darin kritisierte sie nicht nur, wie schnell sich in Ethikdebatten und -kommissionen Wissenschaftler zu Experten hochstilisieren, die von Ethik wenig Ahnung haben. Für sah Ethik auch als Geschäftsmodell für einige Wissenschaftler, ihre Reputation zu heben.

An einem anderen Tisch ging es um Cyborgs und die interessante Überlegung, ob künstliche Gliedmaßen nicht eines Tages sehr viel besser und sogar anderes fühlen könnten, als die natürlichen.

In der zweimonatigen Vorbereitung hatte das Team um Hannah Hurtzig mit 201 Experten gesprochen: Wissenschaftler, Literaten, Künstler, Journalisten und Behinderte als Experten in eigener Sache. Schade ist jedoch, dass die Wissenschaftlerauswahl vor allem die Gesiteswissenschaftler vorzog. Ein paar mehr Techniker, Techniknerds und Informatiker hätten der Veranstaltung sicherlich noch mehr Substanz geben und Visionen beisteuern können.

Schade auch, dass die Beschreibung des Events reichlich kulturverschwurbelt-eltär daherkam. Die Beschreibung der Veranstaltung im Wortlaut: „Im SCHWARZMARKT FÜR NÜTZLICHES WISSEN UND NICHT-WISSEN bieten 90 Expert*innen in einer maschinisierten Arena, getaktet im Rhythmus administrierter Zeit, im Rausch der Simultanität und Kollektivität, ihr spezifisches Wissen an.“ Und weiter: „Das, was wir ‚Behinderung‘ nennen, hat das Potential, unser gewohntes Denken über Individualität, Normalität, Autonomie und Hilfe herauszufordern. Ungewöhnliche Gefüge von Körpern und Technologien, Kommunikationsformen außerhalb der Norm und gelebte Abhängigkeiten von anderen lassen vielfältige Perspektiven auf das zu, was wir ‚den Menschen‘ nennen.“

Eine solch abgehobene Sprache war nicht dazu angetan, viele Menschen vom Sofa zu locken. Die vielleicht vierhundert oder fünfhundert Besucher dürften somit eher einer hochkulturaffinen Gesellschaftsschicht zuzuordnen sein. Was vielleicht nicht einmal schlecht ist. Haben ihre Vertreter doch hier die Gelegenheit gehabt, wenn auch eingeschränkt, einmal mit Technik und Technikvisionen konfrontiert zu werden.

Alles in allem ist es, wie auch die „Hamburger Weltklimakonferenz 2015“ des Regietrios „Rimini Protokoll“, eines der gelungenen neuen Formate, um Wissen, Bildung und Debatte einem großen Publikum erfolgreich nahezubringen.

Bemerkenswert: Beide Formate haben Theatermacher entwickelt. Vielleicht sollten Wissenschaftskommunikatoren mehr auf deren Expertise setzen, als auf professionelle Moderatoren oder Kommunikationsmanager.

Erscheint »Gehirn« auf einem Buchtitel, kann man sicher sein, dass sich Esoteriker, Psycho-Laien und Selbstoptimierer begierig auf den Klappentext stürzen. Versprechen solche Bücher doch meist Hilfe zu Selbsterkenntnis und Eigentherapie. Genau diese Leserschaft scheint das Buch »Das nackte Gehirn – Wie Neurotechnik unser Leben revolutioniert« von Mario Markus auf den ersten Blick auch anzusprechen. Aber Achtung: Klappentext und Einleitung sind Honigtöpfe.

Gedankenlesen, Telekinese und Telepathie seien nämlich »zu wissenschaftlich anerkannten, reproduzierbaren und teilweise sehr nützlichen Techniken« geworden, heißt es gleich im ersten Absatz des Einführungskapitels. Ein Satz, der Ahnungslose anlocken kann, die dann in ein Thema hineingezogen werden, mit dem sie nicht gerechnet haben – eben ein Honigtopf.

Genau deshalb sollte man das Buch eigentlich gar nicht öffentlich besprechen. Parapsychologen und Esoteriker könnten gewarnt werden, weil die Buchbesprechung auch benennen muss, dass hier die wissenschaftliche Wirklichkeit beschrieben wird. Doch zumindest aus der ersten Hälfte könnten sich wissenschaftlich belegte Informationen ziehen, die sich in einen Brei aus Halbwissen und Fehlschlüssen integrieren lassen. Zwar stellt Markus gleich sehr früh klar, dass Parapsychologie halt mal klappt und mal nicht, dass die Versuche in der Regel nicht reproduzierbar sind, aber er zitiert dann auch eine wissenschaftliche Statistik, nach der sich das parapsychologische Für und Wider die Waage halten.

Bis zur Buchmitte zählt der Autor nahezu alle Phänomene auf, die Hirnforscher und Mediziner in den vergangenen Jahren mit Hilfe von EEG, fMRT und anderen Messtechniken herausgefunden haben. Die Funktionsweise dieser Techniken erklärt er ausführlich und verständlich im Anhang des Buches: Mit dem EEG, dem Elektroenzephalogramm, messen Forscher elektrische Gehirnströme, mit der fMRT, der funktionellen Magnetresonanztomographie, physiologische Hirnfunktionen in einem Magnetfeld, durch das aktive Hirnareale sichtbar werden.

Sind Hetero- und Homosexualität, Pädophilie, Mitgefühl und Hass, Lust am Töten oder Rassismus im Gehirn messbar? Markus hat sich durch die wissenschaftliche Literatur gelesen und alles an aufdeckenden Untersuchungen zusammengestellt, von denen Menschen eigentlich glauben, es seien ihre ureigenen, privaten, oft tief vergrabenen Emotionen, logischen Entscheidungswege und individuellen Charaktereigenschaften. Mit den vorgestellten Techniken lässt sich aber viel mehr sichtbar machen, als mancher denkt. Die Kapitel sind hinreichend kurz, in denen er die Methoden der Entdeckung und deren Überprüfungen enzyklopädisch darstellt und am Ende in einem Fazit zusammenfasst.

Mario Markus ist Physiker und forschte lange Zeit am Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie in Dortmund. Für das Buch hat er zahlreiche, aktuelle Wissenschaftsveröffentlichungen ausgewertet. Auch wenn er kein Experte in Sachen Gehirnforschung und auch kein Wissenschaftsjournalist ist, kann man darauf vertrauen, dass er die Aussagekraft der wissenschaftlichen Literatur richtig beurteilt hat.

In der zweiten Hälfte des Buches greift Markus dann tatsächlich das scheinbar Paranormale auf. Da geht es um Telekinese, das Lenken von Rollstühlen mit Gedanken, ja, sogar um die Gedankenübertragung von Gehirn zu Gehirn. Doch mystisch ist das alles nicht, denn ohne Kabel, Computerchips und -programme funktioniert es nicht. Damit nicht genug. Er beschreibt auch, wie viel mühevolle Übung und Zeit computerbasierte Telekinese eben doch erfordert, um klappen. Spätestens hier werden Esoteriker und Anhänger des Paranormalen furchtbar enttäuscht.

Dass man mit diesen Techniken natürlich auch das Gehirn manipulieren kann, darauf geht Markus gegen Ende des Buches ein, wo er sowohl Gehirndoping als auch die Behandlung von Hirnkrankheiten, wie Parkinson beschreibt. Das sind Anwendungen, auf die er auch in einem Ethik-Kapitel vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Normen und Urteile eingeht.

Wie es im Untertitel heißt, beschreibt das Buch ausschließlich Neurotechniken. Es wäre wünschenswert gewesen, diese Techniken in einem kurzen Kapitel in den großen Zusammenhang des gesamten Wissenschaftsfeldes der Gehirnforschung zu stellen. Beispielweise, wie neurotechnisch gewonnene Erkenntnisse sich in biologische Untersuchungen und Experimente auf Organ- und Zellebene, Genetik und Evolution einordnen lassen.

Mario Markus ist nicht nur Wissenschaftler. Er hat sich immer auch im Brückenbau zwischen Kunst und Wissenschaft engagiert, beispielsweise indem er selbst Computergrafiken veröffentlichte. Aber er hat auch einen Namen als Romanautor und Lyriker in seiner Muttersprache Spanisch. Leider spiegelt sich diese Sprachbegabung nicht in dem diesem Buch wider. Andererseits schreibt er auch nicht wissenschaftlich hochgestochen, so dass der Text sehr gut für ein breites Publikum geeignet ist.

Eine umfassende, enzyklopädische und gut lesbare Zusammenstellung der beschreibenden und experimentellen Neurotechnik, – vor allem geeignet für neugierige Realisten.

Markus, Mario (2016): Das nackte Gehirn – Wie die Neurotechnik unser Leben revolutioniert. Theiss-Verlag. Hardcover ISBN: 9783806232783, eBook PDF ISBN:9783806233230, eBook EBUB ISBN:9783806233247

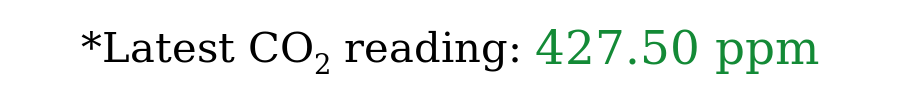

Frank Zappa

Kolportiert wird auch:

Obwohl dieser Ausdruck durchaus auch Zappas Art ensprechen würde, ist dieses Zitat nicht genau zu verifizieren. Es taucht im Internet erst 2002 auf, neun Jahre nach seinem Tod 1993.

Wen es interessiert:

Hier die Recherche: Barrypoptik mit Unterstützung von Quote Investigator

Bild von Jean-Luc (usprünglich auf Flickr geposted als FRANK ZAPPA) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

2015-10-27: 119 Akademiker aus aller Welt und allen Disziplinen fordern in einer Petition[1], dass Wissenschaftler nicht mehr so viel mit dem Flugzeug zu ihren Kongressen fliegen.

Auf Change.org hat die Petition bis heute bereits 261 Unterstützer gefunden[2].

»Universitäten und wissenschaftliche Gesellschaften klammern die Nachhaltigkeit oft aus,« sagt John Wiseman, einer der Erstunterzeichner und geschäftsführender Direktor der Instituts für eine nachhaltige Gesellschaft der Universität Melbourne, Australien. »Dabei haben sie sehr große Kohlendioxid-Fußabdrücke wegen der häufigen Flugreisen der Mitglieder ihrer akademischen Gemeinschaften.«

»Wir müssen genauso handeln, wie wir lehren,« ergänzt David Jansson, Kulturgeograph an der Universität Uppsala, Schweden. Meistens würde ja andere Arten für den wissenschaftlichen Austausch unter Forschern geben, beispielsweise Videokonferenzen. »Auf kürzeren Reisen gibt es sowieso alternative Reisemöglichkeiten.«

Die Flugreisen der Wissenschaftler an seiner eigenen Universität Uppsala verursachte im vorigen Jahr 7,3 Millionen Kilogramm Kohlendioxid.

Flugreisen sind verantwortlich für zwei bis drei Prozent der globalen Kohlendioxidemissionen, so viel wie ganz Deutschland oder die Stadt Beijing in einem Jahr in die Luft blasen. Der Anteil der Kohlendioxidemissionen aus dem Flugverkehr steigt stetig, weil die immer exzessiveren Flugmeilen die Einsparungen durch technischen Verbesserungen zunehmend ausbremsen.

Mit ihrer Petition wollen die Wissenschaftler eine breite, selbstkritische Debatte in Universitäten und Forschungseinrichtungen anregen.

In Deutschland hat der Aufruf bei den Akademikern bisher kaum ein Echo gefunden.

A Petition Calling Upon Universities and Professional Associations to Greatly Reduce Flying

[1] Flying Less: A Petition: https://academicflyingblog.wordpress.com

[2] Change.org: Call on Universities and Professional Associations to Greatly Reduce Flying: https://www.change.org/p/universities-and-professional-associations-call-on-universities-and-professional-associations-to-greatly-reduce-flying?recruiter=294645973&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink

Bild: „Aeroclipart“. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aeroclipart.JPG#/media/File:Aeroclipart.JPG

Spricht man dieser Tage angesichts von Asyl und Migration vom Meer, denken viele an das blaue Massengrab Mittelmeer – außer denjenigen, die sich an dessen Stränden braten ließen. Dabei flohen viele nicht vor Kriegen, sondern vor den Auswirkungen des Klimawandels – und werden abgeschoben. Indess waren es die reichen Ländern, deren maßloser Konsum ihre Lebensgrundlage zerstört hat.

Reden wir also übers Klima. Und weil die Erde ein Wasserplanet ist: Reden wir über das Weltmeer.

Den Ozeanen geht es schlecht. Doch wir sehen es nicht. Der Horizont ist immer noch weit. Die Wellen rauschen ewig unbeirrt, mal sanft und beruhigend, mal schaumig brüllend. Der Wind streicht durchs Haar oder peitscht manchmal die Haut. Es riecht nach wie vor nach Tang und Salz, manchmal vermischt mit Schiffsdiesel.

Über den Wellen: Träume. Foto: Neubert

Fast drei Viertel der Erde sind von Wasser bedeckt, das um die drei bis vier Kilometer, manchmal über zehn Kilometer tief reicht – mehr als die höchsten Berge hoch sind. Das ist nicht neu, kann aber ab und zu die Perspektive wieder gerade rücken.

Die sieben Milliarden Menschen dagegen drängen sich auf 29 Prozent der Erdoberfläche, zumeist an den Küsten. Für die Ernährung all dieser Menschen stehen nicht einmal zehn Prozent der Globusoberfläche zur Verfügung. Der vielfach idealisierte tropische Regenwald breitet sich auf weniger als drei Prozent der Erde aus, alle andern Wälder bedecken noch einmal sechs Prozent.

Allein diese Größenordnungen zeigen, was das eigentliche Lebenserhaltungssystem der Erde ist: Der Weltozean.

Dass die Menschheit trotz Umweltverschmutzung und Klimagasausstoß überhaupt noch überlebt, liegt daran, dass die Meere vieles schlucken ohne dass wir es merken.

Die Dimensionen machen aber auch deutlich, wie gewaltig die Menge an Umwelt- und Klimaschadstoffen ist, die die heute knapp 1,3 Milliarden Menschen in den reichen Ländern einfach verkonsumiert, verbrannt und weggeworfen haben und es immer noch tun. So viel, dass sie zu inzwischen unübersehbaren Problemen für einzelne Landökosysteme geworden sind. Aber nur die sind es, die die Menschheit sieht und leibhaftig erfährt.

Den Meeren dagegen kehrt die Menschheit den Rücken zu. Müll und Abgase decken die Wellen gnädig zu. Doch als ausgleichender Wärmepuffer kommen sie schon an fühlbare Grenzen.

Weit mehr als ein Viertel des Treibhausgases Kohlendioxid (CO2), das der Mensch seit der Industrialisierung durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Erdgas in die Luft geblasen hat, haben die Weltmeere aufgenommen. Teilweise nahmen es die winzig kleinen Planktonorganismen auf und zogen es beim Absterben mit in die Tiefe.

Aber der größte Teil des CO2 setzte chemische Reaktionen in Gang, die noch Hunderte von Jahren weiter laufen werden und nicht mehr rückgängig zu machen sind. Die Folge: Das Meerwasser ist saurer geworden. Zahlreiche Planktonorganismen und Korallen können nicht mehr ihre Kalkschalen und -skelette aufbauen. Sie sterben ab und entfallen damit auch als Transporteure für CO2 in die Tiefe.

Wie gefährlich nahe die Ozeane daran sind, als Lebenserhaltungssystem zu kollabieren, zeigen eine Reihe von wissenschaftlichen Modellrechnungen und Auswertungen, die gerade in den vergangenen Wochen veröffentlicht wurden. Sie kommen alle zum selben Ergebnis: Den Ozeanen droht der Kollaps.[1] [2] [3]

Deshalb müssen wir also auch über die Ozeane reden. Sie haben keinen Schalter, mit dem sich die chemischen Reaktionen abschalten lassen. Sie werden also weiter auch das regionale Wetter massiv beeinflussen – und das für die meisten Menschen nicht mehr positiv.

Es wird ein ganz normaler Zustand werden, dass immer mehr der knapp 6 Milliarden Menschen die Reise antreten, Menschen, denen die 1,3 reichen Milliarden seit Jahrhunderten die Ressourcen Luft, Land, Bodenschätze und Einkommen streitig machen. Jetzt fordern die Armen legitimerweise Rückzahlungen und Zinsen von dem Kapital, das vor allem Europa und Nordamerika reich machte.

Flüchtlingscamp Choucha, Tunesien. Foto: Mohamed Ali Mhenni (Wikimedia)

[1] Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (2015): CO2 aus der Luft zurück zu holen kann die Ozeane nicht retten. https://idw-online.de/de/news?print=1&id=635582

[2] Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (2015): Den Ozeanen droht der Kollaps http://www.helmholtz.de/erde_und_umwelt/den-ozeanen-droht-der-kollaps-4307/

[3] Alfred-Wegener-Institut (2015): Die Meere können nicht mehr http://www.awi.de/ueber-uns/service/presse/pressemeldung/die-meere-koennen-nicht-mehr-forscher-befuerchten-einen-grundlegenden-wandel-der-ozeane-selbst.html